Orfeo Tamburi et Nino Frank, deux Italiens amoureux de Paris

Avant-propos

Le troisième volume des Lectures de Mac Orlan parut en 2015. Il fut consacré aux peintres, quelques-uns de proches amis de Mac Orlan mais aussi d’autres dont il s’intéressait aux œuvres sans bien connaître la personne. Mon texte pour ce volume prend comme sujet la ville de Paris vue par un peintre italien, Orfeo Tamburi, et interprétée dans des livres de ses images, par son ami Nino Frank.

Frank s’intéressait à tous les aspects culturels de la vie parisienne. Ce n’était pas un hasard qu’il devint ami de Tamburi, lui aussi venu d’une Italie adriatique lumineuse à cette ville grise du Nord qui les a séduits tous les deux. Frank écrivit plusieurs préfaces aux livres de dessin et de peinture de Tamburi, et contribua à sa renommée à Paris. Ils étaient tous deux admirateurs et amis de Blaise Cendrars, et Tamburi peignit un célèbre portrait de l’écrivain, reproduit dans cet article.

Introduction

Le peintre et l’écrivain: des vies parallèles

Orfeo Tamburi (1910-1994), peintre italien, quitta son pays à la fin des années 40, pour s’installer définitivement à Paris. Il rejeta l’abstraction dans la peinture pour un style plus accessible, sorte d’alliance de l’impressionnisme à l’expressionnisme, style qu’il attribua à l’influence de Cézanne. Un style qui lui valut de la renommée auprès d’un public assez large, mais qui ne fut pas toujours apprécié par les critiques d’art. Il pratiquait tous les genres – portrait, nature morte, illustration de livres, décor théâtral, – mais surtout la représentation des paysages urbains.

Au sommet de sa carrière, de 1960 à 1990, des éditeurs de livres d’art cherchaient à profiter de sa popularité en publiant des ouvrages auxquels il contribuait. Le plus assidu était Giorgio Ghelfi, de la galerie Ghelfi à Vérone, qui édita toute une série de livres sur Tamburi.

De nos jours, ses œuvres avec garantie d’authenticité se vendent chez Sotheby pour des prix d’environ 10.000 € pour une huile, 5.000 € pour une aquarelle, et quelques centaines d’euros pour une lithographie.

Nino Frank (1904-1988), écrivain suisse-italien, fut expulsé de l’Italie sous le fascisme, et dut gagner sa vie en France. Dans sa jeunesse, à Paris, il connaissait tous les peintres de l’avant-garde, et s’intéressa au cubisme dans la peinture et dans la littérature. Il continua à suivre tous les courants artistiques et, nostalgique de l’Italie, surtout les artistes de ce pays. Mais, avec le temps, il chercha de plus en plus, dans la peinture comme dans la littérature, un esprit de vérité, d’honnêteté, qu’il trouva dans l’art naïf de Séraphine de Senlis. Le génie à l’état pur», écrivit-il en 1962, dans son introduction à une exposition des œuvres de cette artiste à la Galerie Birtschansky à Paris.1

Puis, en 1970, une invitation à présenter un livre consacré aux œuvres de son ami Orfeo Tamburi lui offrit un champ plus large pour le développement de ses idées. Au cours des années 70, il écrivit les préfaces de plusieurs livres d’art. Ces préfaces traitaient de l’artiste comme illustrateur, lithographe et décorateur de théâtre. Mais Frank s’intéressait le plus souvent aux paysages de Paris rendus par Tamburi, et à son amour pour cette ville, car l’écrivain était, lui aussi, un Italien passionné de Paris. 1

Dans ce texte, avant d’examiner ces images de Paris créées par Tamburi et préfacées par Nino Frank, je décrirai brièvement les origines de l’amour des deux hommes pour la ville, et le développement artistique et personnel du peintre qui l’amena à quitter Rome pour se fixer aux bords de la Seine.

L’attrait de Paris

Orfeo Tamburi et Nino Frank, tous deux nés en Italie, sur la côte adriatique, habitués à l’éblouissant ciel bleu et aux maisons blanches de leur pays, sentirent néanmoins l’attrait de Paris, mecque de tant de peintres et d’écrivains transalpins au début du vingtième siècle.

À dix-neuf ans, Nino Frank, journaliste et apprenti poète, a persuadé le journal Il Mondo de le payer pour des articles sur la France, qu’il écrirait au cours d’un séjour dans ce pays. Il arriva à Paris vers la fin de décembre 1923. Plus tard, dans ses Mémoires, il décrivit, à la troisième personne, la déception de son arrivée :

Il débarque donc gare d’Orsay, dont le fracas souterrain l’abrutit un peu plus, et, émergeant au niveau de la pauvre lumière de décembre, découvre que la Seine n’est que de l’eau, la ville, que des immeubles gris, et le ruisseau de la rue du Bac, un ruisseau comme les autre.2

Mais, après une rencontre détendue et rassurante avec Pierre Mac Orlan, il tomba tout de suite amoureux de cette ville grise, si différente de ses Pouilles natales. C’est un amour qu’il va garder toute sa vie :

Loisir lui vient enfin d’ouvrir les yeux et de regarder: il contemple la Seine entre les arbres nus et un bateau-mouche qui passe, vert et guilleret. C’est bien le plus beau paysage du monde.3

Orfeo Tamburi, artiste et écrivain, de six ans plus jeune que Frank, avait 25 ans lorsqu’il arriva à Paris en 1935. Jusque-là, pour subsister, il envoyait des articles et des dessins aux revues culturelles italiennes. Une commande, très mal payée malheureusement, lui fut adressée pour la revue Quadrivio. Il s’agissait d’écrire une Chronique de Paris» hebdomadaire. Il dut trouver un logement dans un quartier pauvre, et il ne fut pas tout de suite enthousiasmé par Paris:

Je sortirai en maudissant cette chambre d’hôtel où je m’enterre le soir et où je renais le matin...Les passants marchent dans le matin lumineux, et moi aussi, je marche, content d’exister, libre, vide de pensées, seul. Aller avec les autres, être quelqu’un comme les autres, différent des autres, semblable aux autres. 4

Mais bientôt, comme il continuait à flâner dans la ville, celle-ci commença, à son insu, à l’influencer:

Il me semble connaître déjà beaucoup de choses, sans les avoir jamais vues, sans en avoir jamais entendu parler. (10 décembre 1935)5

Et encore:

Instinctivement je suis le rythme, et je me sens à l’aise dans l’ambiance où je suis venu vivre librement, je croyais pour une quinzaine de jours, et les mois passent. (Montparnasse 1936)6

Cette tendance, à commencer chaque jour par une errance de hasard, devient plus tard un besoin psychologique, et elle dure toute sa vie.

Évolution de l’œuvre de Tamburi

Ce séjour de Tamburi à Paris, de 1935 à 1936, fut déterminant pour son développement artistique et sa réputation ultérieure. En 1936, il réussit à faire accepter quelques dessins pour une exposition d’un groupe d’artistes italiens notoires à la Galerie de Paris. Ses œuvres y furent exposées à côté de celles de De Chirico, de Pisis, Sepo, Paresce, Umberto Brunelleschi et Leonor Fini. De retour en Italie, il eut tout de suite la réputation d’un artiste considérable.

Mais, du point de vue esthétique, son expérience la plus importante était la découverte des œuvres d’artistes modernes, surtout français. Plus tard, il parla de Matisse, Bonnard, Derain et Vlaminck, tout en voyant Cézanne comme le maître de qui il apprit les règles de la peinture, règles qu’il suivra à partir de ce séjour parisien:

Mon dessin, d’abord voltigeant, issu du baroque romain que j’avais depuis des années sous les yeux, se redressait à présent: je finissais par me détacher de l’emprise qu’exerçaient sur moi l’architecture et l’atmosphère romaines, et j’entrais de manière plus approfondie dans les problèmes de la vraie peinture, qui, qu’on le veuille ou non, débute avec Cézanne.7

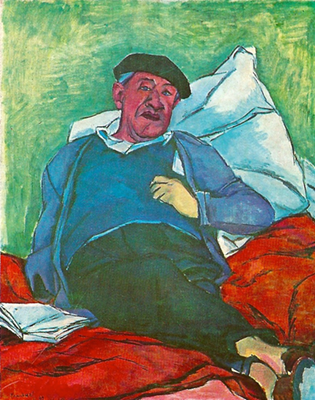

Revenu à Rome, son guide, dans les années suivantes, sera l’écrivain Curzio Malaparte. Celui-ci lui procura un emploi administratif dans sa revue Prospettive, tout en essayant de lui trouver des projets artistiques. Le plus important fut une commande de l’éditeur français Denoël, pour illustrer le livre de Malaparte Journal d’un étranger à Paris. L’éditeur commanda 50 dessins, dont il choisira 40 pour le livre. Ainsi, en 1947, Tamburi était de retour à Paris. Une commande, sérieuse cette fois-ci, lui permettait, l’obligeait même, à continuer sa flânerie dans la ville, mais dans un but précis: trouver des sujets pertinents au livre. Il était toujours là en 1948. En avril, il exposa à la galerie Rive Gauche. En juin, il assista avec Malaparte au lancement du livre de Blaise Cendrars, Bourlinguer. Cet événement entraîna une visite chez Cendrars, à Villefranche, afin de faire son portrait, qui sera plus tard célèbre, et sera le point de départ d’une amitié durable.

Blaise Cendrars, Villefranche-sur-Mer

peinture de Tamburi, 1948

En 1950, Frank rendit visite à un Blaise souffrant, écrivant plus tard:

“Le Blaise dont je parle…ce visage presque vermillon, le nez majeur, le mégot vissé au coin de la lèvre, de mieux en mieux installé dans une carrure qui se faisait massive” 8

Tamburi continua à exposer en Italie. Cependant, il était de plus en plus obsédé par Paris, si bien qu’en 1952, il refusa d’assister à la Biennale de Venise et à la Quadriennale de Rome, bien que ses œuvres y fussent exposées. Malaparte désespérait de son ami, mais, finalement, il l’admit: «Je comprends, Renée, pour vous, c’est Paris.»9 En effet, Tamburi vivait une relation amoureuse assez difficile et hésitait sur son avenir. Quelques mois plus tard, il épousa Renée, la Française, et s’engagea à vivre de façon permanente à Paris.

Pendant cette période, il clarifia pour lui-même la nécessité qui était à la base de son art. Il ressentait un besoin inné de transmettre en images la réalité du monde autour de lui, comme il la percevait. Ces images constitueront une sorte d’archive de l’influence de cette réalité sur sa vie et sur ses propres inclinations: son autoportrait:{

Qu’est-ce que c’est donc ce besoin senti souvent par le peintre d’écrire, sinon le besoin de déchiffrer sa propre histoire dispersée dans les œuvres...un grand et unique dessein: son propre portrait. Nos dessins ne sont pas seulement une autobiographie, mais aussi notre autoportrait10

Il voulait que les scènes et les situations présentées dans ses œuvres soient compréhensibles. Il rejeta l’art abstrait, difficile à apprécier, et toute prétention de l’artiste:

La représentation picturale du monde, en se donnant des limites, avait rejeté la reproduction des images réelles : plus de ciel, plus d’arbres, plus de maisons sur les toiles, mais seulement des lignes et des couleurs à valeur de symbole et, pour les initiés, le monde abstrait (freudien) du psychisme et de l’intellect...Je pensais qu’aujourd’hui, en peinture, on se comporte comme si quatre ou cinq mille ans avaient passé en vain.11

Et encore:

Ma polémique est contre les intellectualismes dans l’art et contre les gens présomptueux convaincus de travailler pour la postérité.12

Les critiques d’art n’étaient pas tous convaincus par ces déclarations, surtout quelques Italiens qui l’accusèrent d’avoir abandonné le monde de l’art de son pays. Il était le peintre de la réalité, donc, d’une certaine vérité, pas précisément celui de la vérité du monde, dans l’absolu, mais de sa propre perception de ce monde. Les critiques étaient d’accord: il peignait des ciels merveilleux, brillants, des bâtiments solides, des portraits sympathiques. Mais quelques-uns continuaient à soutenir que ses ciels émanaient de sa patrie adriatique, ses bâtiments de l’Italie du classicisme, bien que Tamburi les associât complètement à Cézanne et aux Fauves. De plus, où était la profondeur? Un certain sens de l’avant-garde, que l’on cherche chez un artiste d’envergure?

Pour Tamburi, ces opinions n’avaient pas d’importance. Il s’attachait uniquement à représenter ses sujets préférés, dans son propre style, abordable pour tous, compréhensible. Et sa réputation internationale continua à croître et à s’élargir, surtout après une commande de la revue Fortune, en 1957. Il s’agissait de faire des dessins et des peintures pour une série consacrée à des villes américaines. En 1969 il fut honoré dans un numéro spécial de la revue Le Arti, une compilation de jugements qui illustrent bien les aspects de son œuvre reconnus et appréciés des critiques:

…il documente, aussi bien qu’il interprète et transfigure... dans le but d’une vraie histoire. (Alfonso Gatto)

la signification humaine du paysage urbain, Tamburi la porte à l’intérieur de lui-même. (Fortunato Bellonzo)

Nous reconnaissons des rues et des places comme des portraits de femmes aimées. (Raffaele Carrieri)

L’art d’Orfeo Tamburi est une véritable écriture de la vie... Cendrars, le seul poète épique de sa génération, nous affronte, le faciès ravagé par l’alcool et la guerre. (Waldemar George)13

Ces jugements parlent de l’histoire humaine qu’on retrouve dans ses œuvres, tant à travers les pierres de la ville que dans ses portraits. Ce sera cette conception de l’artiste, comme porteur et interprète de la réalité, que Nino Frank va développer plus loin, au cours des années ‘70, dans ses préfaces aux livres de Tamburi.

Une série de livres pour la galerie Ghelfi

En 1965 la galerie Ghelfi à Vérone, où Tamburi exposait de temps en temps, voulut mettre à profit l’intérêt qu’on lui manifestait, en publiant, sur ses œuvres, une série de livres de poche abondamment illustrés. Chacun contiendrait 40 à 50 reproductions de ses dessins et ses peintures, et serait introduit par un écrivain proche de Tamburi. En quatre ans, la galerie édita dix volumes sur des aspects variés de son œuvre – les villes, la nature morte, le nu, le portrait, l’Amérique, la Grèce, le métro, etc. – tous présentés du point de vue du commentateur.

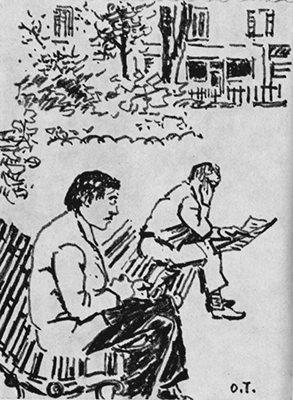

Orfeo Tamburi, squares et jardins

En 1970, la galerie invita Nino Frank à introduire un petit volume consacré à un thème très spécifique: la vie des jardins et des squares à Paris. Les œuvres reproduites étaient des esquisses choisies dans les carnets de Tamburi de 1965 à 1969, donc représentatives d’une période chronologique cohérente. Le choix des images ne fut pas innocent. L’ensemble donnait une image assez mélancolique des citoyens de Paris dans leurs espaces libres. Pour la plupart, ils étaient solitaires sur un banc ou une chaise, passifs, en attente de quelque chose: à l’exception des amoureux, surpris lors d’un moment de bonheur fugace. Les notes de Tamburi, sur ses promenades dans Paris à cette époque, étaient imprégnées de la même atmosphère mélancolique:

Un oiseau gazouille quelque part, un arbuste squelettique est en fleur, une jeune fille laisse voir ses jambes blanches et mange une pomme, les pigeons du square de la Trinité, gonflés et immobiles, sont alignés sur les branches des grands arbres, tous les bancs sont occupées par une foule grise et noire, quelques chaises jaunes sont renversées : on dirait un jour de fête et ce ne l’est pas.14

Évidemment, les jardins et les squares de Tamburi n’étaient pas des espaces joyeux; mais ces images vite composées, simples dessins au trait, auraient été tout de suite reconnues par tous ceux qui avaient traversé un espace public à Paris.

Frank comprit que, dans ces images, Tamburi était en train de créer une histoire de Paris, son histoire personnelle de Paris. L’œil exceptionnel de l’artiste, sa capacité à saisir le quotidien, les petits drames des gens ordinaires, ce que l’écrivain appelait « le vécu », était l’aspect de Tamburi auquel Frank s’intéressa. Dans sa préface, il décrivit le rythme régulier du va-et-vient dans les jardins, introduisant le lecteur à certaines images, que celui-ci rencontrera en feuilletant le volume, comme à des personnages sur une scène de théâtre, scène quotidiennement répétée:

Les heures des jardins: l’heure de Montherlant, un livre sous le bras et en quête d’ombre, l’heure du trottin livrée à ses songes entre deux courses, l’heure des étrangers courant se confronter à la Victoire de Samothrace, l’heure des sandwiches et de l’homme qui donne à manger aux pigeons, l’heure des chaisières promptes comme des fourmis, l’heure des amoureux enfin, qui sont de toutes les heures, et nulle part aussi seuls au monde que sur un banc d’un jardin de Paris.15

Un matin dans un square, 1966

Frank était conscient du besoin de Tamburi de faire de longues promenades dans la ville, son carnet dans sa poche, et il vit dans cette habitude un parallèle littéraire. En l’appelant un « paysan de Paris », il l’inclut dans le panthéon des poètes flâneurs, d’Apollinaire à Cendrars, de Prévert à Brassaï, mais surtout à Louis Aragon et à son recueil de souvenirs également intitulé Le Paysan de Paris. Frank remarqua, dans le style des esquisses, que Tamburi avait perçu les personnages de ces tableaux presque comme des éléments de la flore qui les entouraient. Il poussa son analyse plus loin. Le crayon à la main, comme une baguette magique, le peintre dévoué à ses flâneries quotidiennes acquit le pouvoir de transformer les gens en plantes, fixées pour un instant dans leur jardin :

Le peintre, paysan de Paris, fasciné par cette verdure et ses hieroglyphes, ainsi que par le dialogue, à travers les barreaux, avec la ville de pierre, attiré surtout par le spectacle constant des hommes-plantes, des filles-plantes, des couples-lianes....Lui, Orfeo Tamburi, le peintre, passant parmi les passants, contemple avidement, voué qu’il est à l’incantation, des jardins, ainsi que tout homme aux yeux clairs.16

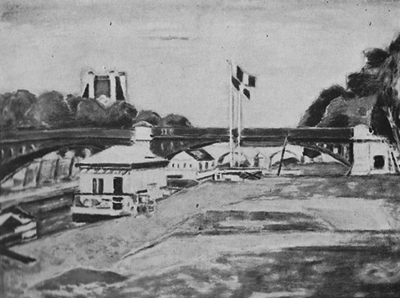

Paris-Seine

Chaque volume de la galerie Ghelfi mettait en valeur un aspect différent de l’art de Tamburi. Deux ans plus tard, la galerie commanda un nouveau volume. Il s’agissait, cette fois, de Paris et son fleuve : sur les deux rives de la Seine, les différents quartiers de la ville. Le livre fut composé d’illustrations réalisées tout au long de sa carrière : des ébauches rapides de 1935 aux peintures détaillées de l’après-guerre, et jusqu’aux années les plus récentes.

Dans ce volume, on suit les changements chronologiques du style de l’artiste. Des esquisses délicates de sa première visite, aux œuvres plus solides, monumentales, même, des années ‘50, après qu’il eût appris à peindre en étudiant Cézanne. Sur une double page, datée 1953, on voit l’embarcadère du Pont Solférino, dans un dessin léger, vite esquissé, puis transformé en une peinture aux lignes fortes et aux formes solides. Cette fois, le protagoniste, c’est Paris : les acteurs humains sont absents, sauf autour des stations de métro. À part la Seine, ce sont les murs, les toits, les fenêtres, les rues qui représentent la ville: un choix fréquent, chez Tamburi, à partir des années 50, au point que – à son grand mécontentement – les critiques commencèrent à l’étiqueter comme le peintre des murs, ou des fenêtres.

Embarcadère au Pont Solférino, 1953

Pour ce livre, Frank collabora certainement depuis le début au choix des gravures et du titre. Dans sa préface, il insiste pour que celui-ci soit Paris-Seine, et non pas Paris-sur-Seine, parce que le premier exprime précisément le rapport de l’artiste avec Paris:

Il y a plus secret ici, et qui tient à ce duo, à cette jonction, à ce trait d’union. J’y vois l’œil clair, débarbouillé des phantasmes de la nuit, et découvrant à chaque pas un Paris à toute aube ressurgissant, comme lavé par la grâce des eaux dans la permanence de ses pierres. Paris qui flotte comme nef et comme bateau.17

Tamburi avait déclaré que sa connaissance d’une ville commençait toujours par son fleuve et ses deux rives. D’après l’interprétation de Frank, ces images d’un Paris frais et désert représentaient, à travers l’œil de Tamburi, une ville chaque jour renouvelée par le cours purificateur des eaux de la Seine. Les autres quartiers avaient aussi leurs petites rivières, leurs puits artésiens, invisibles, mais essentiels pour la cité :

Ce Paris-Seine qui n’est cité capitale que par l’âme innombrable de ses eaux, l’eau majeure et médiane, et puis celle des regards de ses buttes, ou des puits artésiens de ses faubourgs: toutes, elles contribuent à former la poésie que reflètent de simples mots comme quai, berge, île...18

Et ces paysages de Paris étaient déserts, aussi, parce qu’ils témoignaient du rapport direct de l’artiste avec la ville - rapport qui n’avait rien à faire avec d’autres personnes. Les esquisses faites par Tamburi dans les jardins et les squares avaient été des observations de la faune - ou la flore - humaine. Mais Frank, dans cette collection, reconnut une histoire plus personnelle. Il s’agit de l’autobiographie dont Tamburi avait parlé trente ans auparavant. Cette vision de la cité était la vision autobiographique de l’artiste, de ses errances. Des années durant, dans différents quartiers, attiré par des panoramas splendides ou misérables. Et ce n’était pas une simple autobiographie. Comme Tamburi lui-même l’avait dit, il était en train de créer son autoportrait, dans l’expression de son amour pour Paris:

Autobiographie où le passant est on ne peut plus rare (sauf aux environs du métro) et où seul un autobus figure sur la voie publique, comme si la Seine avait pour de bon lavé, et de fond en comble, ville et vie; autoportrait d’un amoureux de Paris qui, de toutes les autres cités, et il en a vues et peintes, revient toujours à celle que, navigateur plein d’usage et raison, il a définitivement amarrée à sa propre floraison.19

Puis, n’oubliant jamais ses propres rapports avec le monde littéraire, Frank termine sa préface sur une métaphore littéraire : pour réaliser cet autoportrait, l’artiste avait besoin de voyager sans fin, mais uniquement dans Paris, la ville de son cœur:

Ainsi va l’eau de ses jours, dans une éternité à mesure humaine scandée par des moments privilégiés...où, mené par son inépuisable faim de voir et d’appréhender, l’artiste passe comme un Ulysside du fleuve et de la ville.20

Taccuino di Parigi, 1947-1967

Au cours de ses longues années d’errances dans Paris, Tamburi avait rempli de nombreux carnets. Il était toujours possible d’y puiser de nouveaux sujets, si un éditeur s’y intéressait. En 1978, PAN, à Rome, décida de publier une sélection des carnets, de 1947 à 1967, avec un texte en italien et en français écrit par Nino Frank. Ce volume montrait le peintre beaucoup plus impliqué dans la vie urbaine, et il donna à Frank l’occasion de pousser à l’extrême l’idée de l’association intime entre Tamburi et Paris.

Le livre se présente en ordre chronologique, et on voit les préoccupations de l’artiste à différentes périodes. À la fin des années 50, par exemple, son sujet favori était le métro. Au début des années 60, il se concentra sur les devantures des magasins et les fenêtres des immeubles, et plus tard encore, sur les rues et les toits des bâtiments. Pourtant, pendant toute cette période, il avait fait des esquisses des femmes de la cité à leurs activités quotidiennes, et des portraits rapides de sa femme et de sa belle-fille. Ce volume montre le premier moment créatif de l’artiste. Beaucoup, de ses ébauches, portent des annotations, des griffonnages pour lui-même sur le développement du dessin et sur les couleurs, s’il se décidait à en faire une peinture. Quelques-unes sont tellement inachevées qu’elles ne sont que des aide-mémoire pour indiquer les proportions de base pour les rues, les toits, les fenêtres, essentiellement du « work-in-progress ». Mais les esquisses de femmes – presque sans exception – saisissent l’essence de la personne captée à ce moment fugace. Très souvent, elles sont vues de dos: fait autant révélateur de l’artiste que de ses modèles.

Frank perçut, dans ces images, un kaléidoscope de la vie de Paris, très vite saisie: des pensées à peine formulées, de la matière première pour des œuvres à venir:

Il peut s’agir de passants comme d’un réverbère, d’une branche d’arbre ou d’un autobus fantomatique, d’un mur lépreux ou d’un solitaire pensif dans un jardin...même d’une notation simple mais fulgurante, la ligne tout juste esquissée d’une paire de fesses persuasives sous une mini-jupe, ou l’étrange expression d’une dame toute à son téléphonage.21

Métro, 1956

Il vit là le thème du volume. Les autres livres qu’il avait commentés avaient leurs sujets spécifiques, avec des images pertinentes. Ici, on peut observer l’artiste lors d’une phase antérieure de son travail. Il n’esquisse pas pour un projet, mais au hasard. Frank distingue ces deux démarches : dans la seconde, l’artiste n’est plus le maître de son dessein, il devient l’instrument de la vie autour de lui :

L’homme à l’album et au crayon spécialement sélectionné, c’est lui l’artiste sur le motif, lui le protagoniste et le démiurge, celui qui fait. Alors que l’homme au carnet subitement extrait de sa poche, il est quasiment matière première, lui le motif, lui le dessiné et défini, par un artiste, un grand artiste, qui est la vie, les gens, tout ce va-et-vient autour de lui. Une réalité qui, tout à trac, s’impose à lui avec son propre génie et qui le fait en quelque sorte, lui.22

L’artiste flâneur est comme possédé par la réalité qui l’entoure. Il éprouve une impulsion irrésistible pour sortir le carnet de sa poche et dessiner. Puis, tous ses croquis contribuent à le définir, à faire son propre portrait, mais il n’est qu’un « cobaye », sans volonté indépendante: ce qu’il dessine est choisi pour lui par Paris, son destin:

Ainsi, la mise au jour de ces petits bouts de papiers secrets, c’est comme si l’on donnait à voir un portrait mystérieux de l’artiste : le promeneur lui-même portraituré par une réalité qui le dépasse, l’art de cette réalité qui l’emploie à la façon d’un cobaye, l’œil dominateur pour une fois dominé par le flot...une fois de plus, Paris le saisit et l’exprime, d’une main magistrale, quasiment fatidique.23

Cette métaphore doit peut-être plus au « fantastique » d’un roman du dix-neuvième siècle qu’au rapport réel de Tamburi avec ses images. Mais elle représente de manière dramatique son besoin de faire des promenades sans fin dans la cité et d’en rapporter ses impressions, et le reflet de ce besoin fondamental dans la spontanéité et la sincérité de ses œuvres.

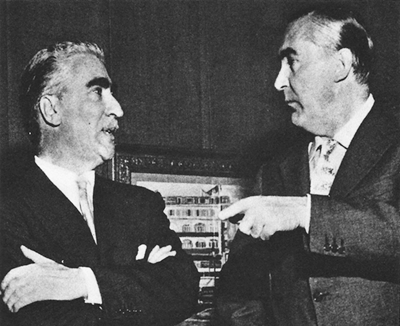

Pitié pour Malaparte

Les deux amis continuèrent à travailler ensemble. Au cours de l’année suivante, Frank traduisit en français deux livres écrits par Tamburi, importants pour la compréhension de son œuvre. Ces livres sont Ciel de Rome, ses souvenirs des années 30, à Rome et à Paris; et Malaparte à contre-jour, que Frank traduisit et, aussi, préfaça, et qui concerne l’amitié de Tamburi et Curzio Malaparte. Ce livre contient des souvenirs personnels de Tamburi, mais, en plus, un portrait biographique de Malaparte, et des lettres de l’écrivain très révélatrices à propos de la décision du peintre d’abandonner l’Italie en faveur de la France.

Tamburi et Malaparte, à Rome, 1957

Cette collaboration eut une suite ironique. Frank avait maintenu une froideur glaciale envers Malaparte et son œuvre pendant un demi-siècle, depuis que l’autre avait manigancé son expulsion de l’Italie, en 1928. Dans sa préface à ce livre, il se réconcilia enfin avec l’écrivain depuis longtemps décédé:

Livré aux attaques rageuses de Malaparte m’accusant d’antifascisme, j’aurai à changer de patrie et d’idiome, à perdre amitiés et profits, et à recommencer ma vie en France, où je demeure jusqu’à présent, étranger à l’Italie. Suite à quoi, des années durant, je m’efforcerai de voir en Malaparte l’homme de mes malheurs, donc de le haïr. Mais maintenant, lisant ce "Malaparte parlé" de Tamburi, je comprends: et, tirant un trait sur ce passé, il m’en vint aussi à moi quelque pitié pour ce Capitaine de la malaventure : et pour son existence d’écorché déguisé en optimiste.24

Puis, à la demande du même éditeur, Denoël, il traduisit en français l’œuvre inachevée de Malaparte, Il Ballo al Kremlino, publiée en France en 1985 sous le titre Le Bal au Kremlin. Ce volume a été réédité deux fois; l’édition la plus récente date de 2013.

Notes

Click here to open notes in a new window

1 Nino Frank, « Séraphine l’Obscure », Exposition Séraphine (1864-1942), Paris, Galerie Pierre Birtschansky, mai 1962, p.3.

2 Nino Frank, ‘Première France, Mémoire brisée (Paris: Calmann-Lévy, 1967), p. 145.

3 ibid., pp.148-9.

4 Orfeo Tamburi, Ciel de Paris, traduit par Jacqueline Bloncourt (Rome: Editions PAN, 1983), p. 17.

5 ibid, p.16.

6 ibid., p.28.

7 Orfeo Tamburi, Ciel de Rome, traduit par Nino Frank (Paris, Éditions Galilée, 1979), p.24. (Ce livre résulta d’une série d’interviews données par Tamburi à Mino Colao, en 1975.)

8 Nino Frank, ‘Une mort difficile’, Mémoire brisée (Paris: Calmann-Lévy, 1967), p.214.

9 Orfeo Tamburi, Malaparte à contre-jour, traduit par Nino Frank (Denoël, 1979), p. 227.

10 Orfeo Tamburi, ‘Scritti inutili’, 1943, cité dans Le Arti, « numero speciale dedicato a Orfeo Tamburi », mars 1969, p. 2. (Traduction MH)

11 Orfeo Tamburi, Ciel de Paris, p. 60.

12 Déclaration de Tamburi, cité par Raffaele De Grada dans sa nécrologie de l’artiste dans le Corriere della Sera, 18.6.1994. (Traduction MH)

13Le Arti, « numero speciale », Alfonso Gatto, « Tamburi, l’incantatore », p.3 Fortunato Bellonzo, « Parigi », p.10 Raffaele Carrieri, « Il segno della felicità», p.15 Waldemar George, « Les caractères de Tamburi », p. 31. (Traductions de l’italien MH)

14 Note de 1971, publiée par Edizioni d’arte Ghelfi en 1975, dans Il Quaderno del Pittore (préface de Nino Frank), et reproduite dans Ciel de Paris, p.48.

15Nino Frank, Préface, Orfeo Tamburi, Squares et jardins (Vérone: Edizioni d’arte Ghelfi, 1970), p. 12.

17 ibid., pp. 13-14.

18 Nino Frank, Préface, Paris-Seine d’Orfeo Tamburi (Edizioni d’arte Ghelfi, Vérone, 1972), pp. 10-12. Les images de l’embarcadère au Pont Solférino, mentionnées dans mon texte, sont aux planches XII et XIII du livre.

19 ibid., p. 13.

20 ibid., p. 15.

21 ibid., p. 15. Vers 1960, à Paris, Tamburi avait écrit dans son carnet: La vérité, c’est qu’en France je me sens tout à fait moi-même... C’est à Paris que j’aurais dû naître. » (Publié plus tard, dans Ciel de Paris, p.66)

22 Nino Frank, Préface, Orfeo Tamburi, Taccuino di Parigi, 1947-1967, (Edizioni PAN, Rome, 1978), p. 10.

23 ibid., p. 9.

24 ibid., pp. 10-11.

25 Malaparte à contre-jour, pp. 10-11.